1 问题提出

数字信息在人类社会无处不在, 从今天是周几到此时此刻的温度几何, 从人们在意的价格变化到网上真假难分的口碑评分, 数字都扮演着重要角色。数字作为一种抽象概念表征, 会与其他类型的表征存在关联, 如空间位置。研究发现数字大小与空间左右位置相关联, 小数字与左边位置相对应, 大数字则与右边位置对应(Dehaene, Bossini, & Giraux, 1993)。这种认知联系会影响消费者对处于左右不同位置产品的价格估计(Cai, Shen, & Hui, 2012)以及对产品的新旧评估(冯文婷, 汪涛, 2017)。本文则在此基础上探究数字是否与空间中的形状特征存在关联, 准确而言, 数字的精确性(Numerical precision)是否与多角或圆润形状相关联。一个不以零结尾的精确数字(Precise number, 如199.41或199, Janiszewski & Uy, 2008; Thomas, Simon, & Kadiyali, 2010; Yan, 2016)是否会与多角的形状相对应?而更多地以零结尾的大概数字(Round number, 如200)是否会与圆润的形状相对应?实际上, 我们将要探究的数字精确性与形状之间的关联在生活中已有所体现, 比如人们常用形状来表达数字的精确性。在英文中精确数字常被叫作“Sharp numbers”, 直译即为“尖锐的数字” (Isaac & Schindler, 2014); 而大概数字则被叫做“Round numbers”, 它与圆润的形状共享同一个单词“Round” (Zhu & Argo, 2013)。

具体而言, 本文聚焦于数字精确性与形状之间的联系, 并将其具体落实在探索产品数字信息精确性和品牌标识形状(Logo shape)之间的匹配关系及其效应, 即产品的精确数字信息是否与多角品牌标识(由笔直的线条以及尖锐角度组成, 如三角形)更匹配?而大概数字信息是否与圆润品牌标识(曲线型的, 无尖锐角度, 如圆形)更匹配?更进一步, 我们考察这种匹配关系是否影响消费者的产品评价?即当产品采用大概数字信息(vs.精确数字信息)时, 消费者对带有圆润品牌标识(vs.多角品牌标识)的产品有更高的评价?本文的理论贡献主要体现在两方面:(1)通过论证数字精确性与空间形状之间的关联, 一方面可以加深人们对数字信息加工的理解, 另外也为数字编码与空间表征之间的关系提供新的证据, 即数字除了与空间位置存在关联(e.g., Cai et al., 2012), 还与空间形状存在匹配关系; (2)为品牌标识研究提供了新的启示。作为最基础且最核心的品牌视觉元素, 品牌标识本身特性会影响消费者产品评价(e.g., Jiang, Gorn, Galli, & Chattopadhyay, 2016)。本文在现有研究基础上补充表明品牌标志本身特征还会与品牌其他信息(如数字信息)产生交互作用, 进而共同影响消费者的产品评价。

1.1 数字精确性与空间标志形状的匹配关系

数字具有空间特性(徐晓东, 刘昌, 2006), 比如数字大小与左右位置存在关联(Dehaene et al., 1993), 左手(右手)对小数(大数)反应更快。但数字(精确性)与空间特性之一的形状之间是否存在关联呢?现有几个领域的文献为我们提出数字与形状之间的关联关系提供了依据。

首先, 语言学中存在着数字与形状之间对应关系的直接证据。例如, 英文表达中的精确数字(Sharp numbers)与多角形状(Sharp shapes)共享相同的英语单词“Sharp”, 而大概数字(Round numbers)与圆润形状(Round shapes)则共享相同的英语单词“Round” (Isaac & Schindler 2014; Schindler & Yalch 2006)。虽然汉语中不存在数字与形状直接的语言对应, 但“尖锐”和“圆润”形状同样常常被引申用以表达“精确”与“粗略”之意。例如“看问题很尖锐”是用形状来形容人的眼光精准深刻, “做事很圆滑”则指为人处世善于敷衍讨好/不较真。形状与数字在语言中的这种对应关系已被证实会影响人们的判断。例如, 圆润的形状通常与“完美”、“完整”、“完成”这些概念紧密联系。Jia, Krishna和Li (2017)发现当给实验参与者6种形状(三角形、正方形、菱形、圆形、长方形和梯形), 并让他们从中选择最能带给他们“完成”感知的形状时, 有 67.8%的参与者选择了“圆形”这一形状。与此同时, 由于大概数字的表达采用了与圆润相关的词语(Round numbers), Yan和Pena-Marin (2017)进一步提出这会导致大概数字与“完成”感知之间产生紧密的联系。因此, 当买方考虑达成/完成一笔交易时, 卖方提出的报价数字属于大概数字(vs.精确数字)时, 买方会更容易产生一种目标完成感, 从而接受这个报价。

基于此, 来自语言学的证据表明形状与数字之间可能存在对应的关系:精确数字与多角形状共享了相似的语言表达而产生匹配关系, 大概数字与圆润形状共享了相似的语言表达而产生匹配关系。

其次, 来自社会认知领域的许多研究发现不同精确程度的数字在人们心目中的象征意义与不同形状所代表的象征意义存在匹配关系。尽管数字是一个用来指代数量关系而没有具体感觉属性的抽象概念, 但近来研究发现不同精确程度的数字可以引发人们不同的心理状态或情感体验。具体而言, 精确数字能够让人们联想到能力、理性、信心、男性化与攻击性; 而大概数字则容易让人们联想到情感、包容、妥协和女性化等(Backus, Blake & Tadelis, 2015; Jerez-Fernandez, Angulo, & Oppenheimer, 2014; Wadhwa & Zhang, 2015; Xie & Kronrod, 2012; Yan, 2016)。例如, Backus等(2015)发现相比起给出一个低但精确的报价(如198元), 如果卖家给出的是相对高但更大概的报价(如200元), 他们反而会得到买家更低的还价。作者认为报价信息的精确程度代表了卖家的态度, 包含大概数字的报价显示出卖家急于促成交易, 所以买家会认为即使给出更低的还价, 卖家也会倾向于妥协; 反之, 包含精确数字的报价则显示出卖家并不着急促成交易, 买家推断卖家在态度上会更强势。因此, 精确数字(大概数字)的报价给买家以更对抗性(更妥协性)的感觉。又比如, Yan (2016)发现数字是有“性别”的, 即精确数字更多与男性概念相联系, 大概数字更多与女性概念相联系。当用精确数字(大概数字)来呈现新生儿的出生日期、身高和体重等信息时, 人们会更多地将该新生儿判断为男性(女性)。

上述这些因数字精确性不同而带来的象征意义与形状所代表的象征意义相符。在心理学、美学和营销学的研究中已有大量研究表明多角形状与能力、对抗、严肃以及男性化等抽象概念相关联, 而圆润形状与热情、妥协、感性以及女性化等抽象概念相关联(Arnheim, 2010; Hevner, 1935; Jiang et al., 2016; Liu, Bogicevic & Mattila, 2018)。例如, 在美学研究中发现多角形状经常与个人主义、强壮、攻击性和力量相联系, 且被感知为一个目标刺激与它周围环境的对抗或者不妥协; 而圆润形状则与协调和友善相联系, 且被感知为一个目标刺激与它周边环境的妥协(Arnheim, 2010; Zhang, Feick & Price, 2006)。此外, Palumbo, Ruta和Bertamini (2015)通过内隐联想测试发现人们通常将圆润形状与女性化名字相联系, 而多角形状与男性化名字相联系。

综上, 社会认知领域的相关研究为数字-形状之间的匹配关系提供了大量的证据。具体而言, 如同多角形状, 精确数字也更能够让人们联想到能力、理性、信心、男性化与攻击性; 而大概数字则类似圆润形状, 它容易让人们联想到情感、包容、妥协和女性化等(Backus et al., 2015; Jerez-Fernandez et al., 2014; Wadhwa & Zhang, 2015; Xie & Kronrod, 2012; Yan, 2016)。结合语言学证据和社会认知领域的研究证据, 我们提出如下假设:

H1:相比起圆润形状, 多角形状与精确数字信息更匹配; 相比起多角形状, 圆润形状与大概数字信息更匹配。

1.2 匹配效应以及流畅性感知的中介作用

本文进一步在消费情境中考察产品数字信息的精确性与品牌标识形状的匹配关系对消费者产品评价的影响, 以及流畅性感知所起的中介作用。

大量研究已证实, 当人们面对的信息与其当前的心理表征状态相匹配时, 个体会体验到流畅性感知。流畅性感知会使人们对当前的消费事件产生“正确感”, 进而提高对消费事件的评估(Reber, Schwarz, & Winkielman, 2004)。例如, Lee和Aaker (2004)发现当信息框架(获得 vs.损失)与人们的调节聚焦(促进vs.预防)相匹配时, 个体会体验到更高的流畅性, 而这种流畅性体验中介了调节匹配对广告说服的效果。结合前人研究, 本文预测, 当同时呈现精确数字和多角品牌标识, 或同时呈现大概数字和圆润品牌标识时, 两者的匹配关系会增强个体在加工信息中体验到的流畅性感知, 进而增强产品评价。因此, 我们假设如下:

H2a:在精确数字信息背景下, 呈现多角品牌标识(相比起呈现圆润品牌标识)会引发更高的消费者评价;

H2b:在大概数字信息背景下, 呈现圆润品牌标识(相比起呈现多角品牌标识)会引发更高的消费者评价;

H2c:流畅性感知中介了品牌标识与产品数字信息对消费者评价的共同影响。

接下来, 文章将通过4个实验来验证形状与数字匹配关系的推断。实验1通过内隐联想测试比较4种配对状态(精确数字+多角形状 vs.精确数字+圆润形状vs.大概数字+多角形状vs.大概数字+圆润形状)下的反应时差异来检验该推断。实验2进一步检验两者的匹配效应, 即产品数字信息与品牌标识的匹配关系是否影响消费者产品评价。实验3探讨流畅性感知在其中的中介作用。实验4则从象征意义的角度进一步为上述匹配效应提供边界条件。我们预期, 当精确数字与多角形状相匹配, 而大概数字与圆润形状相匹配时, 反应时会显著比另两种情况下更快, 产品评价也会更高; 与此同时, 反转数字的性别象征意义, 则可以起到反转数字与形状之间的匹配效应的作用。

2 实验1:数字信息与形状信息之间的联系

实验1的目的是通过内隐联想测试验证数字精确性信息与形状之间的匹配联系是否存在。研究采用2(形状:多角vs.圆润)× 2(数字:精确vs.大概)两因素被试内实验设计, 因变量为不同关系下被试对数字信息的反应时和正确率。

2.1 实验材料和流程

正式实验共有39名大学生参与, 其中有19名男生。内隐联想测验IAT程序采用E-prime 2.0编程, 用电脑呈现刺激并记录反应。实验采用个别施测, 被试按电脑屏幕上的指导语完成IAT测验所包括的7个步骤。实验均采用14英寸的ThinkPad相同配置电脑, 尽量保证被试在实验过程中不受其他因素影响。实验1共采用了25张多角图片和25张圆润图片。多角图片均为生活中常见的平面几何图片, 如三角形, 正方形等, 圆润图片则是通过Photoshop图片编辑器将多角图片的尖角变成圆角而形成。同时, 实验1还采用了25个精确数字和25个大概数字, 其中, 精确数字由包含小数点的精确数字, 如348.5 (占精确数字中的46%), 和不包含小数点的精确数字, 如2019组成(占精确数字中的54%); 大概数字由结尾包含0的数字, 如3970组成。无论精确数字还是大概数字, 均为四位数, 以避免数字位数不同导致反应时和正确率差异。

值得说明的是在本实验及后面三个实验中, 我们均采用了阿拉伯数字而非语言文字(如, 六点零)来表达数字信息, 原因如下:首先, 相比起语言表达的数字信息, 采用阿拉伯数字来表达数字信息更为常见, 也更符合人们的日常信息加工习惯。人们在日常生活和生产中无时无刻不与阿拉伯数字打交道, 在人们头脑中早已习惯了阿拉伯数字, 用它来表征简单算术, 用于多个数字计算和比较, 它是数字的标准形式。相对于用汉语呈现数字信息或者用英文呈现数字信息的不熟悉感, 人们在加工阿拉伯数字信息时能在较短时间内激活更多的有效信息, 且无需更多的认知资源, 出现错误的可能性也相对较小(曾细红, 2007)。其次, 在以往探讨不同精确程度数字会启动不同概念联系的前人文献中, 采用的都是阿拉伯数字表达的数字信息, 并未采用英文表达或中文表达来数字信息。例如, 在Yan (2016)的研究用90.02代表精确数字, 用90代表大概数字(见实验6)。Jerez-Fernandez等人(2014)的研究发现相对于大概数字(2600), 当人们采用更为精确的数字(如2611)来对事物进行估计时会显得更有自信(见实验1)。其他数字研究中也是采用了阿拉伯数字来表达数字信息(Pena-Marin & Bhargave, 2016; Schindler & Yalch, 2006)。基于此, 本文借鉴了前人的研究, 采用阿拉伯数字来表达数字信息。

实验中的参与者被告知本研究的目的在于理解人们的归类过程。所有的参与者被要求尽可能将一系列刺激归入两个相对应的类别维度:数字维度和形状维度中。实验共分为7个步骤:第一步, 要求被试对20个不同的形状进行归类, 并分别按不同的键进行反应(多角形状按“F”键, 圆润形状按“J”键); 第二步, 要求参与者对20个不同的数字进行归类, 并分别按不同的键进行反应(精确数字按“F”键, 大概数字按“J”键); 第三步, 要求参与者对不同的10个形状和10个数字进行联合归类, 即把多角形状和精确数字归为一类(均按“F”键), 把圆润形状和大概数字归为一类(均按“J”键)。第四步与第三步相同, 只是实验次数增加为第三步的两倍; 第五步, 仍然要求参与者对不同的20个数字进行归类, 但按键要求与第二步相反(精确数字按“J”键, 大概数字按“F”键); 第六步, 仍然要求参与者对不同的10个形状或10个数字进行联合归类, 但要求把多角形状和大概数字归为一类(均按“F”键), 把圆润形状和精确数字归为一类(均按“J”键)。第七步与第六步相同, 只是实验次数增加为第六步的两倍。第三步和第四步涉及的数字和形状之间的关系, 为一致关系; 第六步和第七步涉及的数字和形状之间的关系, 为不一致关系。这两种不同的联结归类模块(Block)后面隐藏的逻辑是:如果精确数字确实与多角形状产生联结, 大概数字确实与圆润形状产生联结, 那么相比起不一致关系的模块, 实验参与者在一致关系的模块下反应会更快一些。另外, 为了避免学习效应或者认知惰性的影响(Messner & Vosgerau, 2010), 本实验对一致关系的模块和不一致关系的模块的呈现顺序进行了平衡, 即一半的被试先完成一致关系的模块, 另一半的被试则先完成不一致关系的模块。实验结束后向参与者解释实验目的。

2.2 统计分析

根据Greenwald, Nosek和Banaji (2003)以及钱淼、周立霞、鲁甜甜、翁梦星和傅根跃(2015)提出的IAT数据剔除与分析方法, 满足以下三条标准中任意一条的被试将被剔除:(1)所有试次(trial)中低于300 ms的试次超过10%; (2)错误率大于或等于35%; (3)平均反应时间在所有参与者平均反应时加减3个标准差以外。按照上述三个标准, 有3名参与者因为错误率高于35%被剔除, 最后共有36名参与者进入后续的数据分析阶段。此外, 用正确反应的平均反应时加600 ms代替每一个任务内错误的反应, 同时剔除反应时超过10000 ms和低于300 ms的试次。

实验预分析并未发现性别和顺序(一致关系模块还是不一致关系模块先开始)效应, 因此在后面的数据分析中性别和顺序变量不再考虑。与前人研究一致, 将步骤三(练习阶段)和步骤四(正式阶段)的数据作为一致关系的数据进行分析, 将步骤六(练习阶段)和步骤七(正式阶段)的数据作为不一致关系的数据进行分析(Greenwald et al., 2003)。

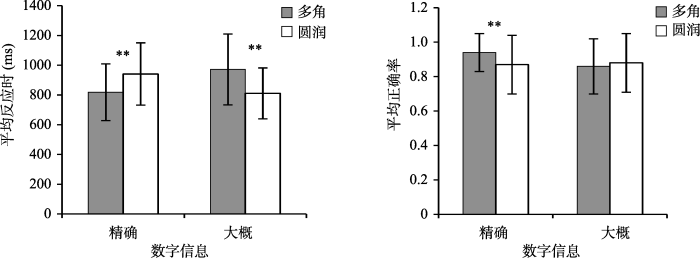

以平均反应时为因变量, 2(形状:多角vs.圆润) × 2(数字:精确 vs.大概)重复测量方差分析结果表明形状主效应不显著, F (1, 35) = 0.84, p > 0.05; 数字主效应不显著, F (1, 35) = 0.19, p > 0.05; 两者的交互作用显著, F (1, 35) = 16.94, p < 0.001, h2 = 0.20 (见图1左侧)。具体而言, 相比起与圆润形状共享相同按键, 当与多角形状共享相同按键时, 实验参与者对精确数字的反应时更快(M多角 = 817.99, SD = 190.77, vs. M圆润 = 941.11, SD = 209.32; F (1, 35) = 10.97, p < 0.01, Cohen's d = 0.61); 相反, 相比起与多角形状共享相同按键, 当与圆润形状共享相同按键时, 实验参与者对大概数字的反应时更快(M多角 = 971.67, SD = 238.45, vs. M圆润 = 811.25, SD = 170.90; F (1, 35) = 14.14, p < 0.01, Cohen's d = 0.77)。

图1

以平均正确率为因变量, 2(形状:多角vs.圆润) × 2(数字:精确vs.大概)重复测量方差分析结果表明形状主效应不显著, F (1, 35) = 1.78, p > 0.05; 数字主效应不显著, F (1, 35) = 3.02, p > 0.05; 两者的交互作用显著, F (1, 35) = 4.42, p < 0.05, h2 = 0.05 (见图1右侧)。具体而言, 相比起与圆润形状共享相同按键, 当与多角形状共享相同按键时, 实验参与者对精确数字的平均正确率更高(M多角 = 0.94, SD = 0.11, vs. M圆润 = 0.87, SD = 0.17; F (1, 35) = 9.46, p < 0.01, Cohen's d = 0.49); 相反, 相比起与多角形状共享相同按键, 当与圆润形状共享相同按键时, 实验参与者对大概数字的平均正确率倾向于更高, 但结果并没有达到0.05水平的显著性(M多角 = 0.86, SD = 0.16, vs. M圆润 = 0.88, SD = 0.17; F (1, 35) = 0.43, p > 0.05)。

为了排除由精确数字与大概数字在有无小数点上存在的差异对实验结果造成的影响, 我们将数字类型分为三种:带小数点的精确数字、不带小数点的精确数字以及不带小数点的大概数字, 并对这三种类型的数字反应时进行单因素方差分析。结果发现数字类型的效应并不显著(M有小数点精确数字 = 812.90, M无小数点精确数字 = 891.73, M大概数字 = 835.66), F (2, 3917) = 2.04, p > 0.05。因此数字本身的差异并不影响实验参与者的反应。

这些结果支持了假设1, 说明在个体的概念网络中, 相对而言, 精确数字与多角形状联系更紧密、大概数字与圆润形状联系更紧密。根据Greenwald等(2003)提出的IAT数据分析方法, 本实验计算得出反映内隐态度方向强弱的D值。D值由不一致任务和一致任务的反应时平均数之差除以两个任务上所有反应时的标准差而得到。D值有正有负, 范围在-2至2之间, 正数代表一致关系联系更紧密, 负数代表不一致关系联系更紧密(Greenwald et al., 2003)。采用单样本t检验确认结果是否显著大于0。结果表明M = 0.71 > 0, t (71) = 5.38, p < 0.001。说明实验1的D值显著大于0, 一致关系联系更紧密, 该结果进一步证实了精确数字-多角形状和大概数字-圆润形状之间存在概念联结。

2.3 讨论

实验1的结果支持了H1, 证实了数字精确性与形状之间存在的匹配关系, 即被试认为相对于圆润形状, 精确数字更紧密地与多角形状联系在一起; 而相对于多角形状, 大概数字更紧密地与圆润形状联系在一起。但是本实验存在一些不足。在大概数字组中包含的数字均以数值“0“结尾, 而在精确数字组中数值“0”的个数相对更少, 这有可能导致本实验的结果具有另一种解释, 即大概数字由于其包含的“0”更多, 从而与圆润形状在视觉上更相似; 而精确数字包含的0较少, 所以与圆润形状更不相似。为了排除这一解释, 我们在后续的实验中进一步增加了精确数字情境中0的个数, 以此来与大概数字中的0的个数相匹配。接下来, 实验2将在实验1的基础上通过营销情境进一步验证数字精确性与形状之间的匹配关系, 以及由此导致的对消费者产品评价的影响。

3 实验2:产品数字精确性与品牌标识对消费者产品偏好的影响

实验2采用2(标识形状:多角vs.圆润) × 2(数字信息:精确vs.大概)被试间实验设计。其目的在于检验标识形状与数字精确性信息之间是否存在匹配关系, 以及是否影响消费者对该产品的评价。

3.1 实验材料和流程

正式实验邀请125名普通成人消费者在线填写问卷, 其中包括56名男性。核对之后, 没有不合格问卷被删除, 最终得到125份有效问卷。所有人被随机分配到了4个组。首先, 实验参与者被告知本研究目的在于了解消费者对产品的喜好。紧接着, 参与者会看到一张棉被的产品海报, 除了品牌标识图示、棉被产品图片和产品数字信息(重量和价格)以外, 该产品海报未包含其他信息。品牌标识图示由多角或者圆润的字体以及图形组成, 并出现在产品当中以及海报的右下方(Jiang et al., 2016)。产品数字信息由产品重量和定价构成, 在精确数字信息组, 产品重量为4.05 kg, 推荐价为319.9元; 在大概数字信息组, 产品重量为4 kg, 推荐价为320元。当看完棉被的产品海报后, 参与者被要求完成对该产品品牌态度(差-好/不喜欢-喜欢/负面-正面/完全不值得信赖-完全值得信赖, a = 0.90; Chae & Hoegg, 2013; Jiang et al., 2016; Yan, 2016)的7分量表评定。最后, 实验参与者填写自己的个人信息并结束实验。值得说明的是, 本实验之所以选择棉被为实验材料刺激物, 是因为棉被为大众熟悉且不存在男女使用差异的品类, 这就避免了性别因素可能造成的影响。而且为避免品牌熟悉度可能造成的干扰, 本研究采用的棉被品牌为虚拟品牌Farber。

3.2 统计分析

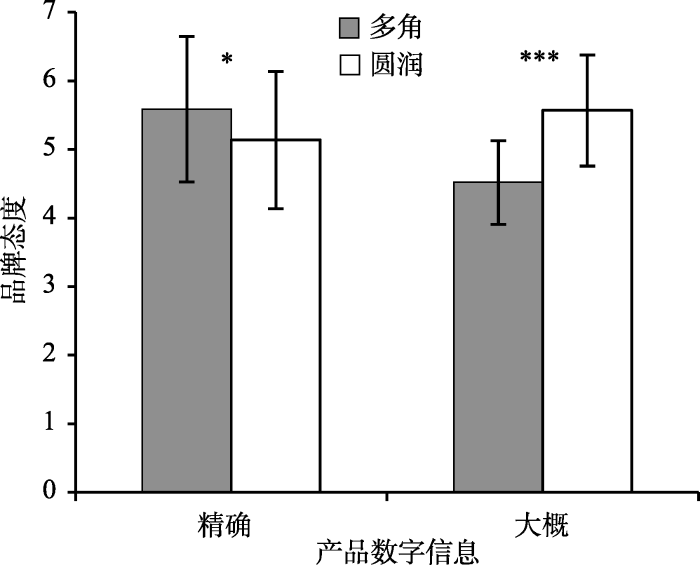

以品牌评价为因变量, 进行2(数字信息:精确vs.大概) × 2(品牌标识:多角vs.圆润)的方差分析。结果表明品牌标识主效应不显著, F (1, 121) = 3.59, p > 0.05; 数字信息主效应显著(M精确 = 5.37, SD = 0.11, M大概 = 5.05, SD = 0.11), F (1, 121) = 3.97, p < 0.05, h2 = 0.03; 更为重要的是该显著主效应受到品牌标识形状因素的调节, F (1, 121) = 21.69, p < 0.001, h2 = 0.14 (见图2所示)。具体而言, 当产品采用精确数字信息时, 比起圆润的品牌标识, 实验参与者对呈现多角品牌标识的产品态度评价更高(M多角 = 5.59, SD = 1.06, M圆润 = 5.14, SD = 1), F (1, 121) = 3.90, p = 0.05, Cohen's d = 0.44); 反之, 当产品采用大概数字信息时, 比起多角品牌标识, 参与者对呈现圆润品牌标识的产品态度评价更高(M多角 = 4.52, SD = 0.61, M圆润 = 5.57, SD = 0.81), F (1, 121) = 20.99, p < 0.001, Cohen's d = 1.46。这些结果支持了假设2a和2b。

图2

3.3 讨论

实验2的发现支持了H2a和H2b, 证实了产品数字信息与品牌标识形状之间的匹配效应。当产品采用精确数字信息时, 相比起圆润品牌标识, 消费者对采用多角品牌标识的产品评价更高; 反之, 当产品采用大概数字信息时, 相比起多角品牌标识, 消费者对采用圆润品牌标识的产品评价更高。实验1和2共同验证了数字精确信息与空间形状之间的匹配效应, 在接下来的实验3中我们将进一步验证流畅性感知在其中所起到的中介作用。

4 实验3:感知流畅性的中介作用

实验3采用2(品牌标识:多角vs.圆润) × 2(数字信息:精确vs.大概)被试间实验设计。研究目的一方面在于通过不同的产品品类(电脑包), 不同的操纵方式来进一步验证品牌标识形状和产品数字精确性之间的匹配效应; 另一方面则在于检验这一匹配效应是否以消费者对产品信息的流畅性感知为中介。自变量为品牌标识形状和产品数字精确性信息, 中介变量为产品信息的流畅性感知, 因变量为消费者的产品偏好。

4.1 实验材料和流程

正式实验邀请200名普通成年消费者在线填写问卷(其中男性有105名)。核对后剔除回答不完整以及答案全部一样的问卷, 最终得到189份有效问卷。首先, 实验参与者被告知本研究目的在于了解消费者对产品的喜好。然后, 参与者观看到一张虚拟品牌名为Farber电脑包的产品海报, 除了品牌标识图示、电脑包产品图片和产品数字信息(尺寸和价格)以外, 该产品海报未包含其他信息。品牌标识图示由多角或者圆润的字体以及图形组成, 并且出现在产品当中以及海报的右下方(Jiang et al., 2016)。产品数字信息由产品尺寸和定价构成, 在精确数字信息组, 产品尺寸为14.1~15.1英寸, 推荐价为319.9元; 在大概数字信息组, 产品尺寸为`14~15英寸, 推荐价为320元。当看完电脑包的产品海报后, 参与者要完成对该产品的品牌态度(测量同实验2, a = 0.86)的7分量表评定, 以及对广告流畅性感知的评定(测项来自Yan (2016)的研究:广告容易理解/“它是对的”感觉/信息是一致的以及连贯的/信息具有组织性/信息是可信的, 其中1代表完全不同意, 7代表完全同意; a = 0.87)。最后, 被试填写自己的个人信息并结束实验。

值得补充说明的是, 实验3的广告材料部分之所以采用区间“14.1~15.1英寸”的表述方式, 主要是基于以下三个原因:第一, 我们在设计广告材料时, 参考了电商网站上关于电脑包的产品描述, 这些描述基本都会给予一个尺寸的大概范围, 所以为了让材料显得更真实, 我们也采用了现实中的这种描述方式; 第二, 在数字研究领域中, Wadhwa和Zhang (2015)的研究也认为可以以一个范围来表示数字精确性的不同, 比如高精确性的数字可以是 “这本书大概10.35~12.35元”, 低精确性的/大概数字可以是“这本书大概10~12元”; 第三, 已有研究发现在加工以数字信息构成的范围时, 人们更关注组成范围边界的数字而非范围本身(Shoham, Moldovan, & Steinhart, 2018)。比如Shoham等(2018)发现当酒店评论的数值从8.3分上升到9分后, 相对于从8分上升到9分, 人们会认为前者是从小数变成整数, 跨越了两个类别的边界, 因此前者给人们带来的感知结果就是酒店的品质有了更高幅度的提升(尽管后者的提升幅度更高)。作者将上述效应称为数字的“小数到整数效应(Decimal-to-integer effect)”, 该效应也进一步表明人们更关注的是组成类别的边界信息(数字)而非包含的范围大小。基于上述考虑, 我们保留了实验3中的采用以区间范围来表示数字精确性的做法, 并认为尽管14.1~15.1英寸代表的是一个范围而不是一个精确数字, 但基于组成其范围的边界数字属于精确数字, 人们仍然会以加工精确数字信息的模式来对它进行加工。

4.2 统计分析

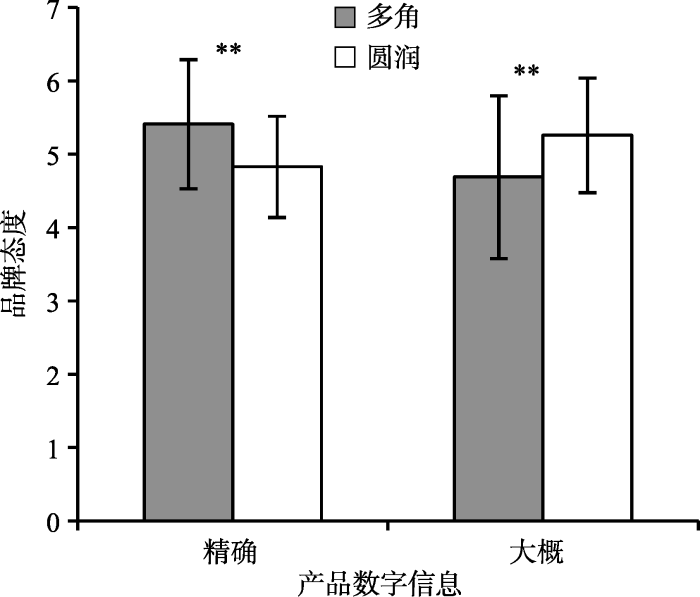

我们首先以消费者品牌态度评价为因变量进行2(数字信息:精确vs.大概) × 2(品牌标识:多角vs.圆润)的方差分析。结果表明数字信息主效应不显著, F (1, 185) = 1.28, p > 0.05; 品牌标识的主效应不显著, F(1, 185) < 1, p > 0.05; 数字信息与品牌标识的交互效应显著, F(1, 185) = 19.26, p < 0.001, h2 = 0.09 (见图3示意图)。具体而言, 当产品采用精确数字信息时, 相比起圆润品牌标识, 参与者对呈现多角品牌标识的产品评价更高(M多角 = 5.41, SD = 0.88, M圆润 = 4.83, SD = 0.69), F (1, 185) = 9.71, p < 0.01, Cohen's d = 0.73; 反之, 当产品采用大概数字信息时, 相比起多角品牌标识, 参与者对呈现圆润品牌标识的产品评价更高(M多角 = 4.69, SD = 1.11, M圆润 = 5.26, SD = 0.78), F(1, 185) = 9.55, p < 0.01, Cohen's d = 0.59。上述结果重复支持了假设2a和2b。

图3

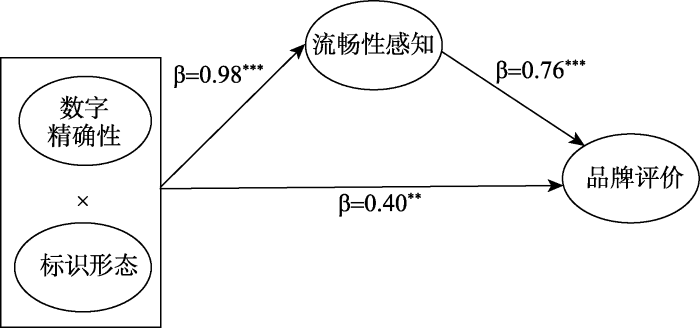

为探究信息流畅性的中介作用, 我们首先对消费者广告信息流畅性感知进行2(数字信息:精确vs.大概) × 2(品牌标识:多角vs.圆润)方差分析。结果表明数字信息主效应不显著, F (1, 185) < 1, p > 0.05; 品牌标识的主效应同样不显著, F (1, 185) < 1, p > 0.05; 但数字信息与品牌标识的交互效应显著, F (1, 185) = 14.89, p < 0.001, h2 = 0.07。具体而言, 当产品采用精确数字信息时, 相比起圆润的品牌标识, 实验参与者对呈现多角品牌标识的广告流畅性感知更高(M多角 = 5.39, SD = 0.87; M圆润 = 4.95, SD = 0.67), F (1, 185) = 5.96, p < 0.05, Cohen's d = 0.57; 反之, 当产品采用大概数字信息时, 相比起多角的品牌标识, 参与者对呈现圆润品牌标识的广告流畅性感知更高(M多角 = 4.94, SD = 1.13, M圆润 = 5.47, SD = 0.66), F (1, 185) = 9.10, p < 0.01, Cohen׳s d = 0.57。上述结论与本文的理论预期是一致的。接下来, 我们参照Hayes (2013, Model 8)中介分析模型, 样本量选择为5000, 在95%置信区间下使用Bootstrapping法来检验有中介的调节效应模型, 以此来验证信息流畅性感知在数字信息精确性和品牌标识形状交互作用于产品评价的过程中扮演中介变量的角色。如前所示, 品牌标识×数字信息的交互作用对感知流畅性具有显著影响作用(b = 0.98; 95% CI = 0.48~1.48); 同时, 当流畅性作为中介变量纳入进模型中时, 流畅性中介了在精确数字信息情况下品牌标识对品牌态度提高的影响(b = -0.33, 95% CI = -0.58 ~ -0.10); 同时, 流畅性也中介了在大概产品数字信息情况下品牌标识对品牌态度提高的影响(b = 0.41, 95% CI = 0.14 ~ 0.70, 见图4)。整体而言, 感知流畅性的中介作用是显著的(b = 0.74, 95% CI = 0.38 ~ 1.12)。

图4

4.3 讨论

实验3的结果验证了H2a, H2b和H2c, 即产品数字信息与品牌标识之间的匹配关系加强了消费者对广告信息加工的流畅性感知, 这一流畅性感知进一步导致消费者产品评价的提高。具体而言, 当产品采用精确数字信息来描述时, 相比起圆润品牌标识, 消费者对多角品牌标识的产品流畅性感知更高, 进而导致更高的评价; 而当产品采用大概数字信息描述时, 相比起多角品牌标识, 消费者对圆润品牌标识的产品流畅性感知更高, 进而导致更高的评价。

至此, 实验1~3都验证了数字信息与品牌标识形状之间存在着“精确-多角”和“大概-圆润”的匹配效应, 但这种匹配效应是否会一直存在呢?在何种情况下该匹配关系会消失甚至反转呢?对该问题的探讨有助于我们了解上述效应的边界适用条件。但值得说明的是, 本文对这一问题的探讨并不是为了指出数字信息与形状之间存在关联的确切原因。如同前期类似的数字研究(Yan, 2016)一样, 我们认为数字精确性与形状之所以产生关联还可能存在多种可能的未知解释。因此本文的研究重点是以发现两个概念存在联结为研究重点, 这种做法跟以往研究两个概念存在关联的文章是一样的(e.g., Pena-Marin & Bhargave, 2016; Rozin, Hormes, Faith & Wansink, 2012; Yan, 2016)。

如前所述, 不同精确程度的数字信息所表达的象征意义与不同形状所代表的象征意义相符, 这有可能导致了数字-形状之间的匹配关系。这些象征意义的形成通常来源于日常生活中的经验, 人们每天接触到的这些经验事实确证了数字和形状的象征意义。如多角形状的“对抗性”象征意义来源于日常生活中人际间互不妥协、相互对抗的交流互动所带来的心理不适感与多角形状带来的痛感类似, 因此人们对“多角形状”赋予“对抗性”的象征意义。然而, 生活中仍不乏一些反例(如有时候精确数字与女性、而非与男性相关联)的存在。如果我们可以提高这些反例信息在人们头脑中的可通达性, 就有可能影响数字和形状的象征意义, 从而扰乱“多角-精确以及圆润-大概”这一匹配关系, 进而可能会削弱甚至反转数字信息与品牌标识形状之间的匹配效应。事实上, 在以往其他研究领域中也不乏通过提供反例来反转概念联结的研究。例如Li, Haws和Griskevicius (2019)发现启动育儿动机(Parenting motivation)后男性会产生未来时间导向, 而女性会产生当前时间导向, 这种结果的出现源于与性别相关的特定育儿角色刻板印象——刻板地将母亲的角色定义为照料者, 将父亲定义为养家糊口的人。反之, 如果启动非典型刻板印象(如养家糊口的是母亲而在家照顾孩子的是父亲), 实验结果就出现反转:男性产生当前时间导向, 女性产生未来时间导向。类似的, Touré-Tillery和Fishbach (2017)在探索空间距离对人们捐赠行为的影响时发现空间距离近-影响强/空间距离远-影响弱这一隐喻联系导致了人们更愿意对近距离的受助者提供帮助(因为感知自己的帮助更能够对其产生影响), 而如果提供反例从而逆转该隐喻为“空间距离远-影响强/空间距离近-影响弱”, 上述近距离的效应便会消失。

简言之, 我们通过提供与现有的不同精确程度数字的象征意义相反的例子, 进而改变精确数字-多角形状和大概数字-圆润形状这一联结关系, 为数字-形状的匹配效应提供可能的边界条件。在实验4中, 我们拟从数字的性别象征意义(精确=男性, 大概=女性)出发, 探索如何通过反转数字的这一象征意义, 进而反转数字与形状之间的匹配关系。如前所述, 形状与数字之间的关联可能来自于它们均具有相似的象征意义(如能力与热情、对抗与妥协、严肃与感性、男性与女性, 等等), 而性别的常人理论(Lay theories)认为能力/对抗性/理性等均代表了男性特征(Yan, 2016), 而妥协性和感性等则代表了女性特征, 所以我们在数字的众多象征意义中挑选出更具包容性的象征意义——数字的“性别”象征来进行数字-形状匹配关系的反转操作。此外, 从实验可操作层面来看, 操纵数字与性别的联结模式(比如将固有的“精确=男性/大概=女性”改变为“精确=女性/大概=男性”)远比操纵数字与其他概念之间(如数字与感性/理性)的联结模式来得简单与可行; 而且操纵数字与性别的联结模式有现有研究可供参考与借鉴(Yan, 2016)。

根据以往研究, 最初作为计算工具而产生的数字信息, 它的性别象征意义来自于后天的学习, 而这种后天习得的象征意义常常会受到情境的影响而发生变化。例如, Yan (2016)提出形成“精确=男性”、“大概=女性”象征意义的原因之一可能来自于职业刻板印象。一些需要高精确性的行业, 如科学家、程序员等, 常常都是以男性为主导; 而一些不需要高精确性的行业, 如家政服务人员、清洁工等往往都是以女性从业人员居多。这种“男性”与“高精确性”、“女性”与“低精确性”的长期联系会导致人们头脑中形成“精确=男性”、“大概=女性”的象征意义。但是, 在某些情境下这种职业刻板印象会发生反转。例如, 一些女性占主导地位的职业中往往也需要高度的精确性, 如会计、银行柜员等; 而一些男性占主导地位的职业中, 如保安、一线建筑工人等则不需要高度的精确性。我们如果在短时间内给人们频繁呈现这几种类型的职业, 有可能会使个体暂时地产生“精确=女性”、“大概=男性”的象征联结。进一步, 那些已经启动了这一联结的消费者看到具有不同精确性的产品数字信息与不同形状品牌标识的产品海报时, 海报中的精确数字的“女性”象征意义得到激活, 从而与圆润品牌标识同样激活的“女性”象征意义产生匹配, 进而影响他们对该产品的评价; 同样的, 海报中的大概数字信息的“男性”象征意义得到激活, 从而与多角品牌标识所同样激活的“男性”象征意义产生匹配, 进而影响他们对该产品的评价。基于此, 假设如下:

H3a:在“精确=男性”、“大概=女性”联结下, 在精确数字信息背景下, 具有多角品牌标识(相比起圆润品牌标识)的产品会引发更高的消费者评价; 反之, 在大概数字信息背景下, 具有圆润品牌标识(相比起多角品牌标识)的产品会引发更高的消费者评价;

H3b:在“精确=女性”、“大概=男性”联结下, 在精确数字信息背景下, 具有圆润品牌标识(相比起多角品牌标识)的产品会引发更高的消费者评价; 而在大概产品数字信息背景下, 具有多角品牌标识(相比起圆润品牌标识)的产品会引发更高的消费者评价。

5 实验4:数字-性别象征意义的调节作用

实验4采用2(数字性别联结模式:精确=男性/大概=女性 vs.精确=女性/大概=男性) × 2(品牌标识:多角vs.圆润) × 2(数字信息:精确vs.大概)被试间实验设计。实验目的在于检验当数字的性别联结模式改变时, 是否能够影响品牌标识与数字信息之间的匹配关系, 进而影响他们对相关产品的评价。具体表现为当数字性别联结模式变成“精确=女性/大概=男性”时, 多角品牌标识与大概数字信息更匹配, 而圆润品牌标识与精确数字信息更匹配。自变量为数字-性别联结模式、品牌标识形状和产品数字信息的精确性, 因变量为消费者产品态度。本研究还采用了不同方法来操纵品牌标识形状和数字信息精确性, 以及在不同的产品品类里进一步验证实验2和实验3的结果。

5.1 预实验

根据Yan (2016)的研究, 本实验采用5个女性主导并需要高精确性的职业和5个男性主导并需要低精确性的职业共同来启动“精确=女性”、“大概=男性”的联结; 与此同时, 还采用5个男性主导并需要高精确性的职业和5个女性主导并需要低精确性的职业共同来启动“精确=男性”、“大概=女性”的联结。预实验的目的在于确认所选择的职业是否符合实验目的。

预实验选择了20个职业, 让不参与正式实验的26个参与者评价这些职业是由男性主导还是由女性主导(1为“完全由女性主导”, 7为“完全由男性主导”), 以及这些职业需要精确性的程度(1为“完全不需要精确性”, 7为“非常需要精确性”)。其中5个职业是女性主导并需要高精确性的是:会计、柜员、收银员、出纳、缝纫工; 5个职业是男性主导并需要高精确性的是:科学家、程序员、金融分析师、证券经理、工程师; 5个职业是女性主导并需要低精确性的是:文员、家政服务员、瑜珈教练、幼师和图书管理员; 5个职业是男性主导并需要低精确性的是:保安、足球教练、搬运工人、建筑工人和厨师。首先, 对比“女性主导并需要高精确性”和“男性主导并需要低精确性”的10种职业在“男性主导还是女性主导”测项上的得分。配对样本t检验结果表明, 女性主导且需要高精确性的职业在“男性主导还是由女性主导”得分上显著低于男性主导且需要低精确性的职业(M女性 = 2.71 vs. M男性 = 6.18), t (25) = -19.59, p < 0.001, d = 6.43。然后, 对比“男性主导并需要高精确性”和“女性主导并需要低精确性”的10种职业在“男性主导还是女性主导”测项上的得分。配对样本t检验结果表明, 男性主导且需要高精确性的职业在“男性主导还是女性主导”得分上显著高于女性主导且需要低精确性的职业(M男性 = 5.15 vs. M女性 = 2.63), t (25) = -12.44, p < 0.001, d = 4.16。

同样, 为了比较“精确性”得分, 我们首先对比“女性主导并需要高精确性”和“男性主导并需要低精确性”的10种职业在“精确性”测项上的得分。配对样本t检验结果表明女性主导且需要高精确性的职业在“精确性”得分上显著高于男性主导且需要低精确性的职业(M女性 = 5.17 vs. M男性 = 3.87), t (25) = 5.30, p < 0.001, d = 1.55; 然后, 对比“男性主导并需要高精确性”和“女性主导并需要低精确性”的10种职业在“精确性”测项上的得分。配对样本t检验结果表明, 男性主导且需要高精确性的职业在“精确性”得分上显著高于女性主导且需要低精确性的职业(M男性 = 6.28 vs. M女性 = 4.04), t (25) = 11.30, p < 0.001, d = 2.84。通过上述预实验, 我们成功的确定即将用于主实验的, 并用来启动精确性与性别概念联结的职业信息。

5.2 实验材料和流程

正式实验邀请244名普通成人消费者在线填写问卷, 其中包括96名男性。所有人被随机分配到了8个组(精确=男性/大概=女性vs.精确=女性/大概=男性) × (圆润型品牌标识vs.多角型品牌标识) × (精确数字信息vs.大概数字信息)。首先, 参与者被告知本研究包括两个不相关的小实验。第一个实验拟调查人们对不同职业的感知。要求参与者对10个不同职业“由女性主导还是由男性主导”, 以及这些职业所需要精确性的程度进行7分量表的评定。一半的参与者参加“精确=女性”、“大概=男性”组, 这些职业包括会计、柜员、收银员、出纳、缝纫工和保安、足球教练、搬运工人、建筑工人、厨师。其中前5个职业是女性主导并需要高精确性, 后5个职业是男性主导并需要低精确性。另一半被试参加“精确=男性”、“大概=女性”组, 这些职业包括科学家、程序员、金融分析师、证券经理、工程师和文员、家政服务员、瑜珈教练、幼师和图书管理员。其中前5个职业是男性主导并需要高精确性, 后5个职业是女性主导并需要低精确性。

第一个实验结束后, 参与者要完成对某款平板电脑的评价。参与者会看到一张虚拟品牌名为LANE的平板电脑的产品海报, 除了品牌标识图示、平板电脑产品图片和产品数字信息以外, 该产品海报未包含其他信息。品牌标识图示由多角或者圆润的字体以及图形组成, 出现在产品当中以及海报的左上方(Jiang et al., 2016)。在精确数字信息组, 产品信息为“5.99 mm的劲薄体验!《消费者报道》打分为90.02, 表现优于同类竞争品牌9.98%!连续续航时间高达48小时”; 在大概数字信息组, 产品信息为“6 mm的劲薄体验!《消费者报道》打分为90, 表现优于同类竞争品牌10%!连续续航时间高达2天”。看完产品海报后参与者完成对产品的态度评价(测项同实验2, a = 0.87)并填写自己的个人信息。

5.3 统计分析

对消费者品牌态度进行2(数字性别联结模式:精确=男性/大概=女性 vs.精确=女性/大概=男性) × 2(数字信息:精确vs.大概) × 2(品牌标识:多角vs.圆润)的方差分析。结果表明数字性别联结模式、数字信息和品牌标识的主效应、以及两两间的交互效应均不显著(ps > 0.05), 但与预期一致的是三者的交互效应显著(F (1, 236) = 23.12, p < 0.001, h2 = 0.09, 见图5), 简单效应检验结果表明, 当数字性别联结模式为“精确=女性”、“大概=男性”时, 如果产品采用精确数字信息描述, 那么相比起多角品牌标识, 参与者对圆润品牌标识的品牌评价更高(M多角 = 5.33, SD = 0.91, M圆润 = 5.90, SD = 0.73), F (1, 134) = 7.25, p < 0.01, Cohen's d = 0.69; 反之, 如果产品采用大概数字信息, 那么相比起圆润品牌标识, 参与者对多角品牌标识的产品评价更高(M多角 = 5.82, SD = 0.91, vs. M圆润 = 5.35, SD = 0.97), F (1, 134) = 4.68, p < 0.05, Cohen's d = 0.50。当数字性别联结模式为“精确=男性”、“大概=女性”时, 如果产品采用精确数字信息, 那么相比起圆润品牌标识, 参与者对多角品牌标识的产品评价更高(M多角 = 5.75, SD = 0.8, M圆润 = 5.22, SD = 0.84), F (1, 102) = 6.58, p < 0.05, Cohen's d = 0.65; 反之, 如果产品采用大概数字信息, 那么相比起多角品牌标识, 参与者对圆润品牌标识的产品评价更高(M多角 = 5.19, SD = 0.96, M圆润 = 5.74, SD = 0.47), F (1, 102) = 5.64, p < 0.05, Cohen's d = 0.73。

图5

图5

不同数字-性别联结模式下(“精确=女性” (左图)和“精确=男性” (右图))数字信息和品牌标识对产品评价的影响(M ± SD)

注:*p < 0.05, **p < 0.01

5.4 讨论

实验4的结果验证了H3a和H3b, 即数字与性别之间的联结关系会影响产品数字信息与品牌标识形状之间的匹配关系, 进而影响消费者对产品的评价。当启动消费者形成“精确=男性”、“大概=女性”的联结时, 多角品牌标识与精确数字信息更匹配, 圆润品牌标识与大概数字信息更匹配。因此, 当产品采用精确数字信息时, 相比起圆润品牌标识, 消费者对采用多角品牌标识的产品评价更高; 当产品采用大概数字信息时, 相比起多角品牌标识, 消费者对采用圆润品牌标识的产品评价更高。但当启动消费者形成“精确=女性”、“大概=男性”联结时, 多角品牌标识与大概数字信息更匹配, 圆润品牌标识与精确数字信息更匹配。因此, 当产品采用精确数字信息时, 相比起多角品牌标识, 消费者对采用圆润品牌标识的产品评价更高; 当产品采用大概数字信息时, 相比起圆润品牌标识, 消费者对采用多角品牌标识的产品评价更高。实验4的设计有其独特价值, 因为它通过直接操纵数字的性别象征意义, 验证了数字精确信息与形状知觉产生匹配效应的原因之一——数字精确信息与形状知觉具有相似的象征意义。因此, 当启动与当前数字象征意义相反的例子时, 会反转数字信息与形状知觉的匹配关系。

6 研究结论与讨论

6.1 总的结论

本文通过4个实验验证了产品数字信息与品牌标识形状之间存在着匹配关系, 这种关系会通过影响消费者的流畅性感知, 进而影响对具有不同产品数字信息与品牌标识形状的产品的评价。实验1采用大学生被试, 通过内隐联想测试证实了人们头脑中存在数字信息与形状之间的联结。即相对于圆润形状, 精确数字更紧密地与多角形状联系起来; 相对于多角形状, 大概数字更紧密地与圆润形状联系起来。实验2进一步扩展了样本人群, 并将上述的发现应用到消费情境当中, 证实在精确产品数字信息背景下, 相比起圆润品牌标识, 消费者对多角品牌标识的产品给予更高的评价; 在大概产品数字信息背景下, 相比起多角品牌标识, 消费者对圆润品牌标识的产品给予更高的评价。实验3采用不同的自变量操纵方式、不同的产品品类继续确认了该效应的存在, 并进一步探讨这一匹配效应产生的中介机制——流畅性感知在其中所起的作用。实验4通过直接操纵精确性数字与性别之间联结模式, 一方面验证了本文所提出的数字-形状产生关联的可能原因, 另一方面也对实验2和3的结论提供了边界条件, 结果表明当数字的性别象征意义由“精确=男性”、“大概=女性”转变为“精确=女性”、“大概=男性”, 它可以改变数字信息与品牌标识形状之间的匹配关系。在这种情境下, 精确数字更多地与圆润品牌标识产生匹配, 大概数字更多地与多角品牌标识产生匹配, 从而进一步影响相应的产品评价。

6.2 理论贡献

本文的理论贡献主要体现在以下几个方面:

第一, 本文为数字信息的空间特性提供了新证据, 丰富了数字认知领域的相关知识。人类具有有别于动物的独特数字能力:不仅具有强大的计数和运算能力, 还能形成完备的数字概念系统。研究者普遍认为数字信息作为一种抽象的概念表征, 人们常常会用更为具体的概念表征, 如空间知觉, 对其进行理解(徐晓东, 刘昌, 2006)。数字与空间的联系是数字认知领域一个由来已久的话题。目前关于这种联系最为重要的隐喻是心理数字线隐喻, 该隐喻探索的是数字的可对比性(不同大小的数字)与空间方位之间的联系。而本文进一步探索并发现了数字的另一种可对比性特征(不同精确程度的数字)与空间形状之间的联系:不同精确程度的数字会与多角或圆润形状产生关联, 人们头脑中倾向于将精确数字信息与多角形状、大概数字信息与圆润形状联系起来。

目前的研究从两个领域——语言学角度和社会认知角度对数字信息与形状之间形成关联的原因进行了解释。在语言学上, 英文表达上存在用“Sharp”来同时表达精确数字和尖锐形状、用“Round”来同时表达大概数字和圆润形状的方法; 在汉语表达中也存在用尖锐形状引申用作表达精确之意、用圆润形状引申用作表达粗略之意的方法。这种表达方式会间接导致人们将形状的象征意义用于涉及数字的具体决策情境中, 如将圆润形状的象征意义“圆满完成”感知映射到大概数字上, 从而影响他们在消费情境中的判断决策。但这部分的研究仅是间接地发现并应用了两者的关系, 而并未直接探索精确数字与多角形状、大概数字与圆润形状的直接关联及其应用。

社会认知角度则从数字与形状均具有相似的象征意义出发, 探讨了两者存在关联的原因。人们在不同情境下加工各种数字信息时, 数量情境下的具体体验将会激活各种知觉、情感和动机, 并且这些状态至少会部分地保留下来以形成数字信息的象征意义。例如, 精确数字信息会让人们联想到信心(Jerez-Fernandez et al., 2014)、能力(Xie & Kronrod, 2012)、男性化(Yan, 2016)和攻击性(Backus et al., 2015), 等等, 而这种象征意义与尖锐形状的典型象征意义相类似。同时, 大概数字信息会让人们联想到灵活性、女性化、妥协与包容, 等等, 而这些特征与圆润形状所代表的象征意义相类似。因此, 这种象征意义的相似性会导致两者产生关联, 进而影响人们对不同匹配条件下的信息加工:匹配条件下加工更快, 不匹配条件下加工更慢。我们进一步通过实验4来验证我们的猜测:如果形状与数字关联的来源之一是它们拥有相似的象征意义, 那么只要改变其中一方的象征意义, 就有可能改变它们相互之间的匹配关系。实验4 的结果表明数字象征意义的变化确实会反转数字信息与形状信息之间的匹配效应。

但不得不承认, 本文所发现的数字精确性与形状之间的匹配效应可能还存在其他的解释。比如可能是因为大概数字多以数值“0”结尾, 这有可能导致它与圆润形状存在视觉上的相似性; 而精确数字较少地包含数值“0”, 这有可能导致它与多角形状在视觉上更相似, 从而导致人们在匹配状态下的个体加工优势。为排除这一解释, 我们在实验中增加了精确数字组中数值“0”的个数。例如在实验2的精确数字组, 我们在“产品重量”上采用了精确数字“4.05”。同样的, 在实验4中的我们采用数字“90.02”来表示精确数字, 力求与大概数字组“0”的个数保持一致, 统计结果表明该实验中的匹配效应与未采用该操作的实验3的结果是一致的。另一方面, 实验4中引入了数字的性别象征意义的反例, 通过反转性别与数字精确性概念的联结模式, 从而反转数字精确性与形状之间的匹配关系。实验4的结果在一定程度上排除了视觉机制的解释, 这是因为如果数字与形状之间的联系是由于视觉相似性导致的, 那么实验4的性别与精确性的联结反转操纵就不太可能影响到数值精确性与形状之间的联结模式。

第二, 本文推进了品牌标识领域的理论发展(Hagtvedt, 2011; Jiang et al., 2016; 王海忠, 范孝雯, 欧阳建颖, 2017)。大量美学与心理学领域的文章表明, 相比起多角的形状, 人们普遍喜欢圆润的形状(e.g., Moshe & Maital, 2006)。这是因为多角的形状往往与对个体的身体伤害相关。相比起圆润形状, 多角的形状往往唤起更高的被威胁感。而在视觉品牌设计的教学中, 设计者也常常被告知, 圆形是优雅的, 它们的曲线是女性化的, 它们是温暖的、舒适的, 给别人一种性感和爱的感觉。一些研究者证实了人们在消费情境中对圆润形状而非多角形状的偏爱(Westerman et al., 2012)。然而, 这种偏爱可能存在多种调节变量, 例如, 一些个体自身因素, 如自我建构类型(独立自我建构 vs.依存自我建构)或者文化类型(个体主义文化 vs.集体主义文化)会对这种偏爱起到调节作用(Zhang et al., 2006)。本研究基于另一个角度——产品信息因素, 提出了消费者品牌标识形状偏爱的又一种调节变量——产品数字信息。本研究结果表明消费者对多角形状和圆润形状的偏爱受到产品数字信息的影响。在精确产品数字信息背景下, 消费者更偏爱具有多角品牌标识的产品; 而在大概产品数字信息的背景下, 消费者则更偏爱具有圆润品牌标识的产品。

第三, 本文也对消费领域中数字信息对产品评价的影响效应进行了补充。目前已有部分研究探索了数字的精确程度对消费者判断与评价的影响。例如, 研究者发现相比起大概数字, 精确数字更具有说服力(Jerez-Fernandez et al., 2014;Schindler &Yalch, 2006), 这是因为人们可以从精确程度中推断真实性。而另一些研究发现大概数字加工起来会更流畅(King & Janiszewski, 2011), 从而促使消费者采用感觉性加工, 导致他们对同样基于感觉性加工的享乐型产品评价更高(Wadhwa & Zhang, 2015)。本研究首次将品牌标识形状信息这一变量引入数字加工领域, 为理解消费者如何加工数字信息提供了一个新的视角。本研究的结果表明:数字信息的说服力以及产品信息的加工流畅性感知, 可能取决于背景信息——品牌标识形状是多角的还是圆润的。本研究的实验2至实验3, 以及实验4的部分结果都表明了当品牌标识为多角形状时, 采用精确数字信息更具有说服力——它会使消费者对产品信息的加工流畅性感知更高, 从而提高对产品的评价; 而当品牌标识为圆润形状时, 采用大概数字信息更具有说服力。

另外, 值得说明的是实验1是在内隐层面发现了数字精确性与形状知觉的联系, 实验2~4都是在消费情境中的外显层面报告了人们同样存在数字精确性与品牌标识形状的匹配性, 即人们在需要更深层次的思考而非快速的反应时加工中, 仍然会根据数字精确性和形状信息的匹配关系对品牌作出不同的评价, 这说明人们可能在外显层面也认可“多角形状-精确数字”与“圆润形状-大概数字”的匹配。虽然我们仅在英语表述中发现了不同精确数字的形状隐喻表达(如Sharp numbers或者Round numbers), 但在汉语中也不乏用精确性的形状隐喻。例如“看问题很尖锐”是用形状来形容人的眼光精准深刻, “做事很圆滑”则指为人处世善于敷衍讨好/不较真, 这种说法也可能影响人们在外显层面对两者关系的认识。

6.3 实践启示

本文的实践启示主要有以下两点。首先, 它为企业根据自身的品牌标识形状设置产品数字信息的表达方式提供了有益的借鉴。对于采用多角形状作为品牌标识的品牌而言, 采用更精确数字的定价方式, 可能会更有利于促进消费者对它的评价和购买。相反, 采用圆润形状作为品牌标识的品牌如果采用大概数字的定价方式, 有可能会有利于促进消费者的产品评价和购买。而且, 企业还可以有针对性地主动提供不同精确程度的数字信息(如消费者的评分, 产品重量、尺寸等), 来匹配不同的品牌标识形状。其次, 本文的结果同时可以给某些特定行业提供品牌标识形状设计的参考。例如, 对于一些喜欢用数字进行命名的品牌或产品(如波音公司的机型747/767/777等; 空客公司的300/310/340), 如果能设计与这些数字名称相匹配的品牌标识形状, 会有利于从细微的角度提升消费者评价。

6.4 研究局限与未来研究方向

同其他研究一样, 本文存在一定的局限性, 并有待未来研究和解决。

第一, 虽然我们在实验2~4中采用与目前已有研究相似的操纵数字精确性的方式(如, 在Pena-Marin和Bhargave (2016)的研究中, 采用103.97作为精确数字, 采用100作为大概数字), 但我们不能完全排除数字位数对我们研究结果的影响。因此, 未来的研究可以在数字位数上进行匹配以更精确地操纵这两种数字, 比如, 当精确数字为319.9元时, 大概数字可以用320.0元来表达。

第二, 如同现有考察数字与其他概念联结的研究一样(e.g., Yan, 2016), 尽管本文已经发现数字与形状之间的联系, 但这种联系的来源并未完全清楚。本文的实验4从数字与形状具有相似的象征意义这一角度来对两者的匹配关系进行解释并以此提出可能的边界条件, 但是仍然存在另外一些可能的原因来解释这一现象, 比如前言所提到的语言相同所产生的直接关联。因此, 实验4中的职业感知任务(即联结启动任务)是否并非起到通过扭转数字的性别象征意义进而影响“数字-形状”之间匹配关系的作用, 而仅仅是启动了实验参与者头脑中的反刻板信念, 进而有意识地减少了对“数字-形状”这一刻板印象的使用?换句话说, 实验4有可能并非验证的是数字与形状具有相似的象征意义这一解释。虽然目前的刻板印象干预的研究(如, 庞小佳, 张大均, 王鑫强, 王金良, 2011)并未能推导实验4中的职业感知任务可以促使个体形成某种跨领域性质的(Cross domain)的反刻板信念, 即对其他领域的刻板印象也能起到抑制与纠正的作用, 但未来的研究仍需要排除这种“反刻板信念”的可能解释。

另外, 认知神经科学领域的神经复用假设(Neural reuse hypothesis; Anderson, 2010)提出某具体脑区所承担着的原有的低级认知功能够起到支持高级认知功能发展的作用, 新的认知功能在种系进化或个体发育过程中可以整合到原有脑区中, 并保存原有脑区功能。那么, 作为人类较晚时期才进化出来的数字概念, 是否与较早时期的视觉形状加工使用重叠的脑区, 从而导致两者存在关联?未来可能需要采用脑功能成像的方法来探索这一可能解释。最后, 虽然我们采用在精确数字组中加入更多的数值“0”来匹配精确数字与大概数字中包含“0”的个数, 但我们并不能完全排除视觉相似性这一解释, 未来的研究可以采用以汉语数字形式或者以听觉形式呈现数字信息(如播放数字信息), 来重复验证数字信息与视觉形状之间的匹配关系。

第三, 本文通过品牌标识与产品数字信息对产品评价的共同影响, 探索了数字与形状的联系在消费实践中的应用。然而除了品牌标识形状, 消费情境中还存在着大量的其他形状, 如产品形状、包装形状、产品货架排列形状, 等等。后续研究可以进一步在这些情境中验证数字与形状的联系。

第四, 未来还可以进一步探索品牌标识的其他属性、如颜色、大小、图案等, 与数字信息之间的联系。例如, 已往研究中已经发现的红色与蓝色效应(Mehta & Zhu, 2009)是否有可能会与数字信息产生交互, 进而影响消费者对产品的评价?

参考文献

Neural reuse: A fundamental organizational principle of the brain

Cheap talk, round numbers, and the economics of negotiation

The effect of location on price estimation: Understanding number-location and number-order associations

The future looks “Right”: Effects of the horizontal location of advertising images on product attitude

The mental representation of parity and number magnitude

The power of numbers: The influence of number magnitude in brands on consumers' attitudes

数字的力量: 品牌中数字大小对消费者态度的影响

Understanding and using the implicit association test: An improved scoring algorithm

The impact of incomplete typeface logos on perceptions of the firm

Experimental studies of the affective value of colors and lines

The Top-Ten Effect: Consumers' subjective categorization of ranked lists

Precision of the anchor influences the amount of adjustment

Show me the numbers: Precision as a cue to others’ confidence

The effect of visual cues on the sense of completeness

Does your company have the right logo? How and why circular-and angular-logo shapes influence brand attribute judgments

The sources and consequences of the fluent processing of numbers

DOI:10.1509/jmkr.48.2.327 URL [本文引用: 1]

Bringing the frame Into focus: The Influence of regulatory fit on processing fluency and persuasion

Parenting motivation and consumer decision-making

DOI:10.1093/jcr/ucy038 URL [本文引用: 1]

Circular vs. angular servicescape: “Shaping” customer response to a fast service encounter pace

Blue or red? Exploring the effect of color on cognitive task performances

Cognitive inertia and the Implicit Association Test

Humans prefer curved visual objects

DOI:10.1111/j.1467-9280.2006.01759.x URL [本文引用: 1]

Comparing angular and curved shapes in terms of implicit associations and approach/avoidance responses

Review on intervention strategy studies about stereotype

刻板印象干预策略研究述评

Lasting performance: Round numbers activate associations of stability and increase perceived length of product benefits

Theoretical construction and empirical research on a preschooler-friendly Implicit Association Test,

幼儿友好型内隐联想测验的建构及有效性

Processing fluency and aesthetic pleasure:Is beauty in the perceiver’s processing experience?

Is meat male? A quantitative multimethod framework to establish metaphoric relationships

It seems factual, But Is It? Effects of using sharp versus round numbers in advertising claims

Mind the Gap: How smaller numerical differences can increase product attractiveness

DOI:10.1093/jcr/ucy022 URL [本文引用: 2]

The price precision effect: Evidence from laboratory and market data

DOI:10.1287/mksc.1090.0512 URL [本文引用: 1]

Too far to help: The effect of perceived distance on the expected impact and likelihood of charitable action

Consumer self-construal, need of uniqueness and preference of brand logo shape

消费者自我构念, 独特性需求与品牌标识形状偏好

This number just feels right: The impact of roundedness of price numbers on product evaluations

Product design: Preference for rounded versus angular design elements

Is the devil in the details? The signaling effect of numerical precision in environmental advertising claims

The spatial character of number

数字的空间特性

Numbers are gendered: The role of numerical precision

Round off the bargaining: The effects of offer roundness on willingness to accept

The cognition research about different number surface forms

不同的数字表面形式的认知研究 (硕士学位论文

),

The impact of self-construal on aesthetic preference for angular versus rounded shapes

Exploring the impact of various shaped seating arrangements on persuasion